数値で考える!絶対に苦情が来ない防音室

皆さん、こんにちは。

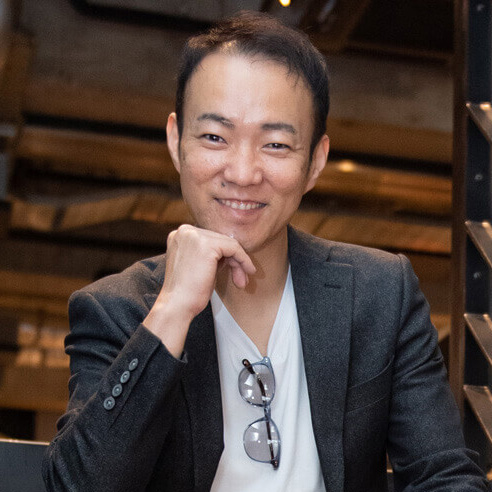

防音アドバイザーBudscene並木です。

防音のゴールセッティングに最も大切なのは音量の数値化です。

しかし音量を表す「dB(デシベル)」の単位に馴染みのない方も多い中、「数値化って具体的にどのようにすればいいの?」という声も多数いただきます。

そこで今回は、図を使って音量の数値化の流れを解説していこうと思います。

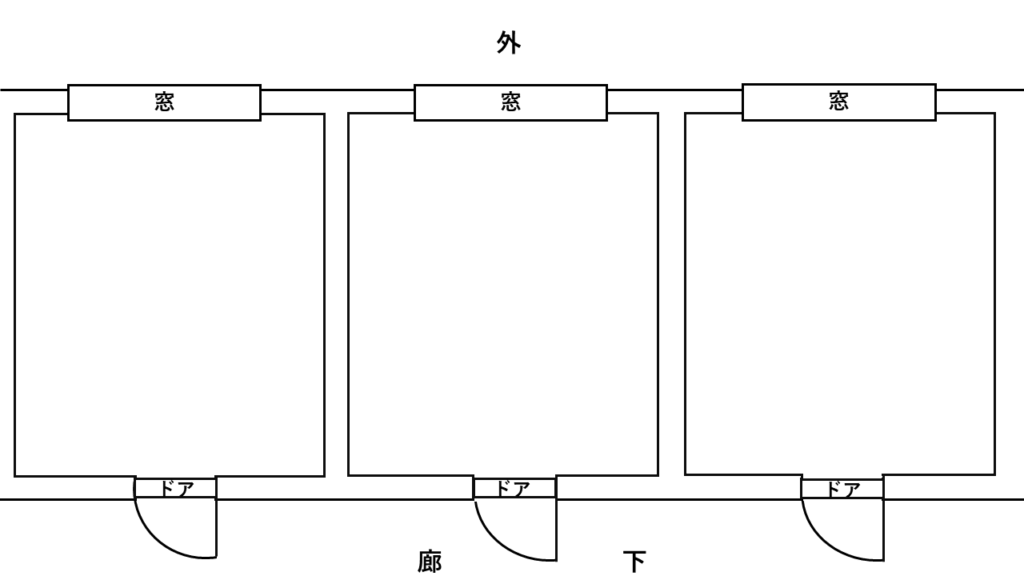

下記の簡易的な間取りで、必要な遮音性能がどのくらいになるのかを順を追って説明していきます。

目次

パターン1. 隣室で音量を測定できる場合

まずは戸建てのように、隣室(=迷惑をかけている相手先の部屋)でも音量を測定できる場合を考えてみます。

自室でどのくらいの音量がでているかを把握

はじめに、音源からどのくらいの音量がでているかを把握しましょう。

実際に楽器を弾いたり曲を流したりしてもよいのですが、音量にバラつきがあるので、ずっと同じ音量であるピンクノイズを流して測定することをおすすめします。

本格的な騒音計を持っていなくてもスマホで騒音計アプリをダウンロードすれば、手軽に音量をチェックできます。

スマホの騒音計アプリについて、詳しくはこちらをご参照ください。

【スマホの騒音計アプリで防音対策!】

ゲーム実況や配信など、熱の入った声の場合は大体80 dBくらいの音量になります。

隣室でどのくらいの音量が聞こえるかを確認

次に、隣室でどのくらいの音量が聞こえるかを測定します。

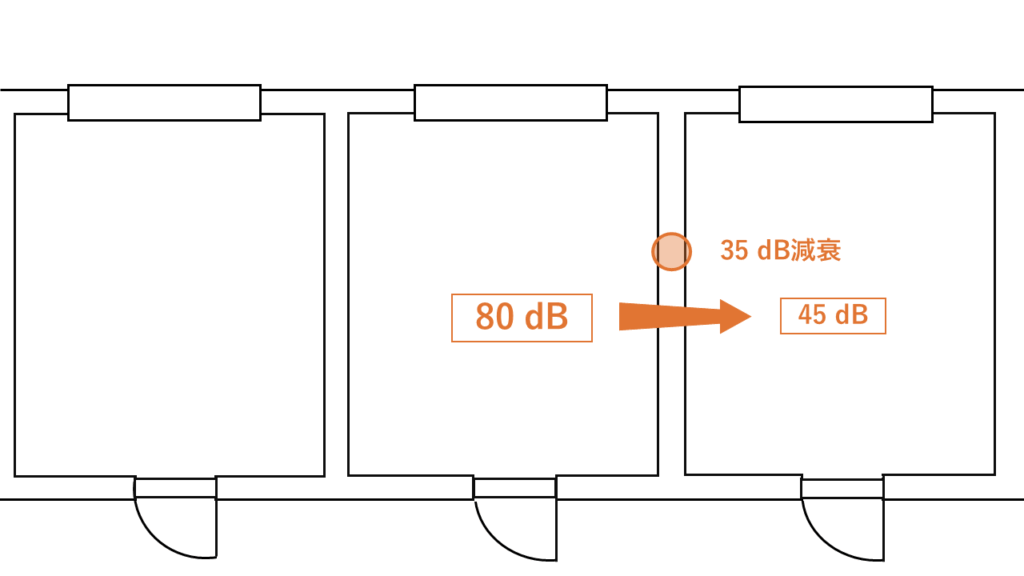

例として、自室で80 dBの音が、隣室では45 dBで聞こえたとしましょう。

部屋の現在の遮音性能を算出

この場合、現在の遮音性能は

■現在の遮音性能 = 音源の音量-隣室での音量 = 80 dB-45 dB = 35 dB

ということになります。

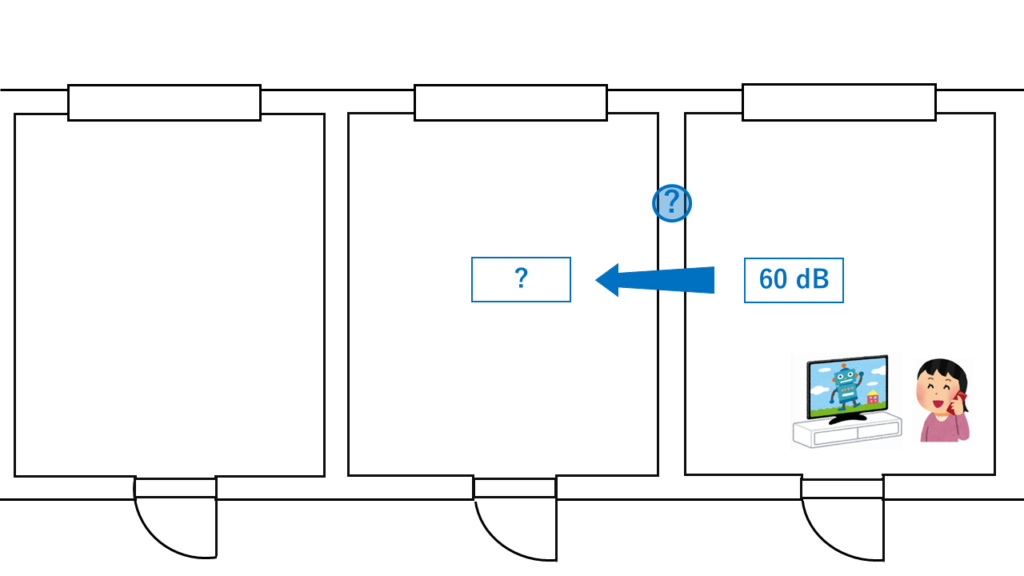

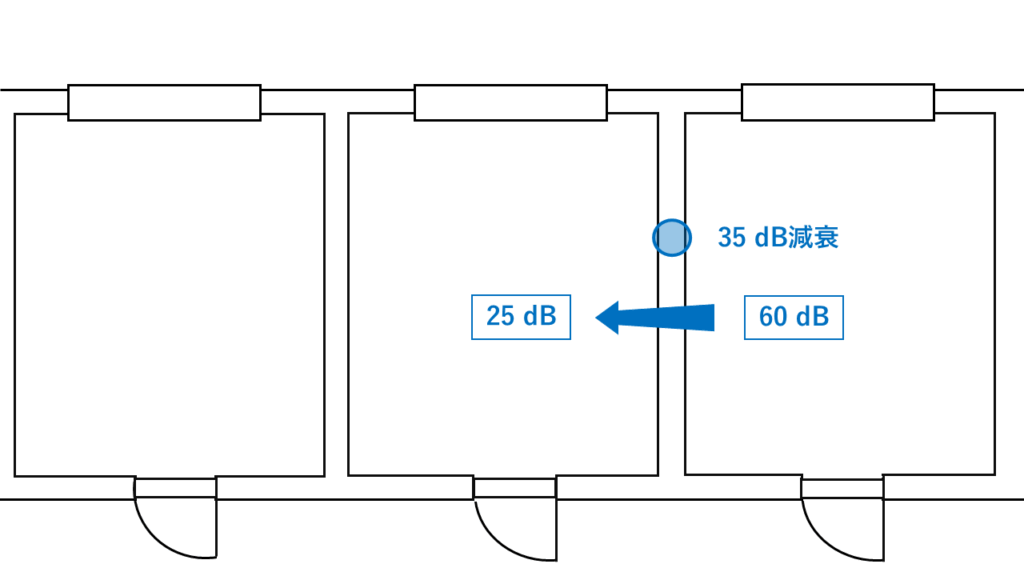

パターン2. 隣室で音量を測定できない場合

集合住宅のように、隣室(=迷惑をかけている相手先の部屋)で音量を測定できない場合もあります。

そういう時は逆に、隣室から聞こえてくる音が自室ではどのくらい減衰しているのか、ということから遮音性能を予測します。

例えば、テレビの音や一般的な電話の声は大体60 dBくらいです。

そういった音が聞こえてきた時に、自室で音量を測定し(タイミングを図るのが難しいですが)、現在の部屋の遮音性能を算出します。

隣室のテレビや電話の音が自室で25 dBの音量だったら、現在の遮音性能は

■現在の遮音性能 = 音源の音量-自室での音量 = 60 dB-25 dB = 35 dB

ほどであると予測できます。

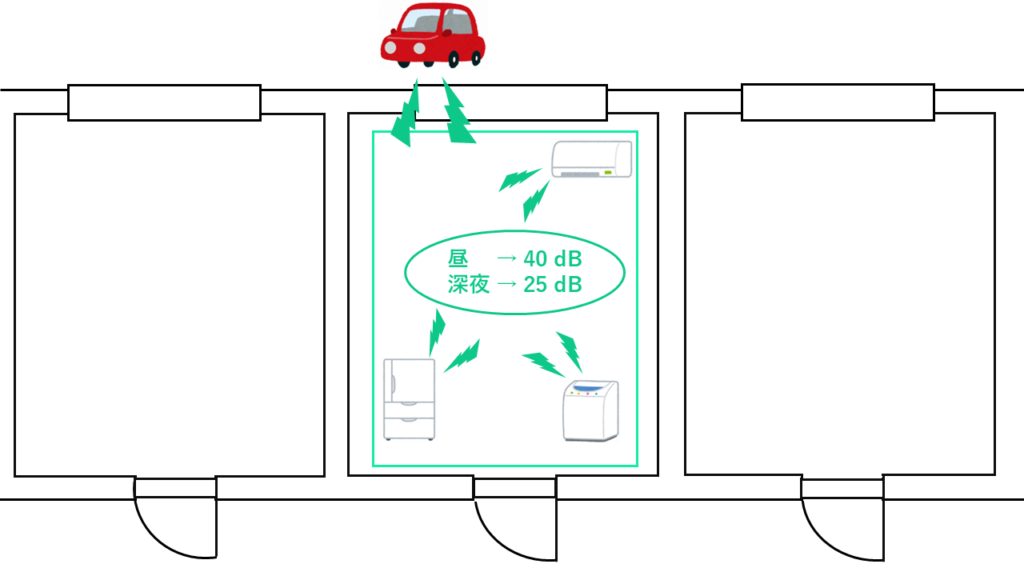

環境騒音の把握

現在の遮音性能がわかったら、次に環境騒音がどのくらいなのかを測定します。

環境騒音とは家電の稼働音や車の走行音のような、生活の中で発生する雑音全般のことです。その音量は人々が活動する時間帯によって変わり、一般的には昼で40 dBほど、深夜では25 dBほどであるといわれています。

防音室の目的は、他の人に迷惑をかけずに音楽活動をする、近隣から苦情がこないようにすることです。

つまり迷惑音の音量をゼロにまでしなくても、環境騒音に紛らわせる程度にまで減衰できれば目的を達せられるわけです。

そのため、防音の目標値は「自室での音量が隣室に聞こえる際に、環境騒音以下になるように設定すればよい」ということになります。

隣室の環境騒音は自室と同じ程度と考えて構いません。また、環境騒音は高音から低音まであるので、余裕をもって5 dBほど低めに見積もっておくと安心です。

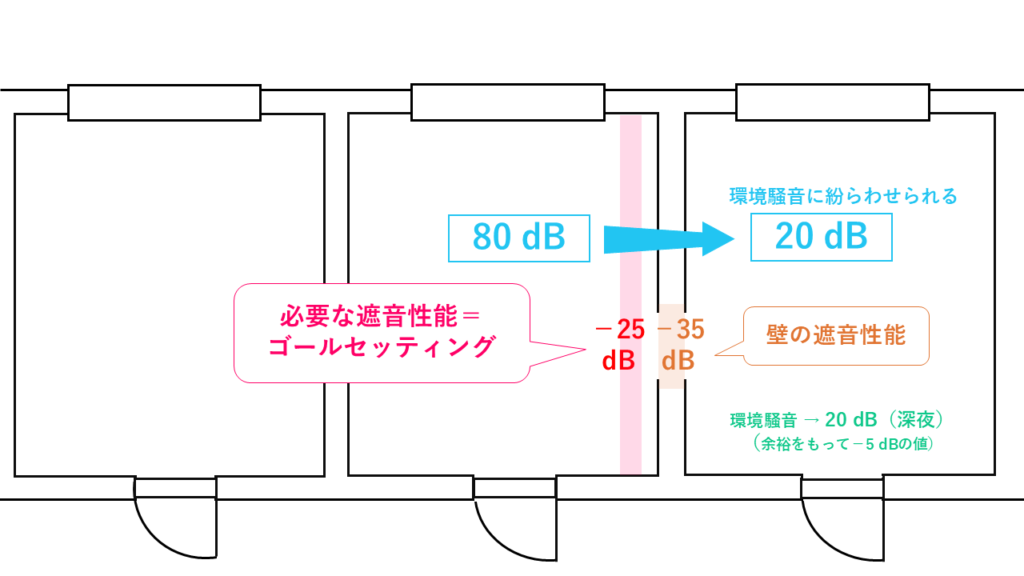

必要な遮音性能を算出

最後に、必要な遮音性能を算出します。

発生音と、環境騒音・現在の遮音性能(元からの遮音性能)の差が、必要な遮音性能となります。

深夜の時間帯で考えると

■必要な遮音性能 = 防音のゴールセッティングの値 = 発生音-環境騒音-現在の遮音性能(壁の遮音性能) = 80 dB-20 dB-35 dB = 25 dB

となります。

どんな音をどこに対してどれだけ防ぎたいか

ここで注意したいのが音の進行方向は1方向だけではないということです。

音は上下左右360°全方向に伝播し、また物体があった場合はそれを回り込んで進みます。

そのため、防音は壁のみでなく窓やドアからの音漏れ、天井や床からの回り込みなども考えなければなりません。

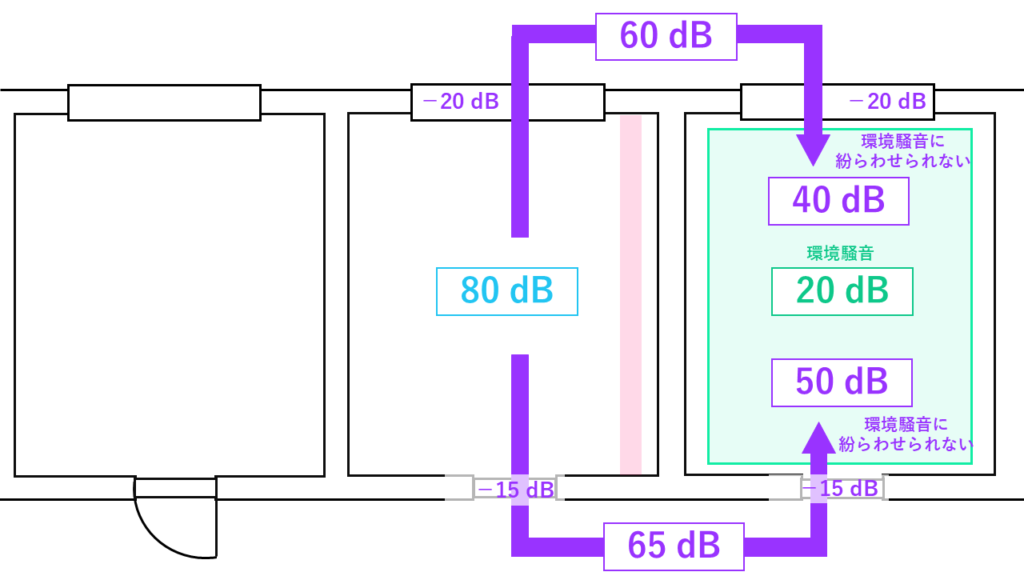

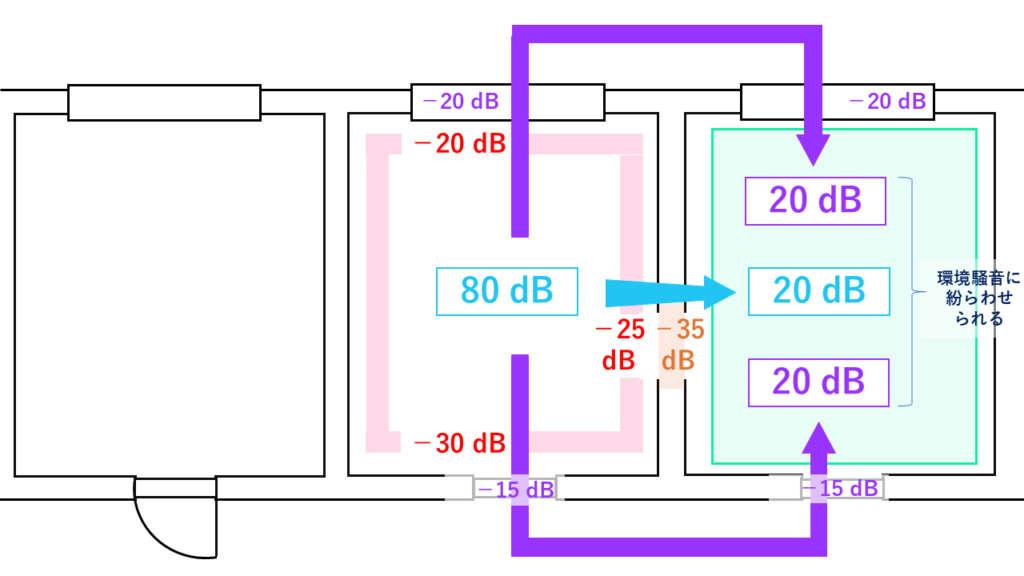

一般的に、窓ガラスのもつ遮音性能は大体20 dBほど、ドアは15 dBほどです。

音源が80 dBの場合、単純に考えると、窓から外に漏れる音は60 dB、それが回り込んで再び隣室に入り込むと2回窓を通過するので40 dBとなります。

同様に、ドアから漏れる音は65 dB、隣室に入り込む音は50 dBと計算できます。

しかし、これでは深夜の環境騒音20 dBを20~30 dBほど上回り、隣室に迷惑をかけてしまうことになります。

そのため、窓側には20 dB減衰の防音層(図のピンク部分)を、ドア側には30 dB減衰の防音層(図のピンク部分)を設ける必要があるとわかります。

このように、防音では「どんな音をどこに対してどれだけ防ぎたいか」が重要となってきます。

ゴールセッティングもせずに闇雲に石膏ボードなどを貼っても全て徒労に終わってしまいます。

「音が生じる時間帯」や「部屋のどの部分がどのくらいの遮音性能なのか」といったことまで考慮して、それに合った施工方法を決めていかないと防音は成功しません。

まとめ

今回は音の数値化と防音のゴールセッティングについてお伝えしました。

音に困った時にどんなDIYをすればいいのか、周囲にどう配慮すればいいのか、というような音の悩みを解決する際のヒントになれば幸いです。

防音は、まず音量の数値を知ることが大切です。

労力を省いて、適当によさげな商品を探してどうにかしようと思っても上手くいきません。

私たちBudsceneは様々な防音情報を発信していますので、是非正しい知識を得て防音DIYを成功させてください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

防音アドバイザーBudscene並木でした。

質問コーナー

Q. Budsceneは部分的な工事はしていますか?

A. 弊社では部分的な工事は承っておりません。

部分的な工事では性能保証ができないためです。

どうぞご了承ください。

Q. 音を出す方向を工夫すれば、隣室への聞こえ方は変わりますか?例えば、部屋の端っこで壁側に音をだしたら逆隣の隣室への音は小さくなりますか?

A. 室内で生じている音量(音圧)自体は変わらないので、影響は少ないといえます。

Q. 一般的な集合住宅とホテルや高級マンションでは、壁の遮音性能はどのくらい違うのですか?

A. 遮音性能は15 dBほど違います。

- 一般的な集合住宅の壁 → 35 dBほど

- ホテルや高級マンション → 50 dBほど

です。

関連動画

【どれだけ防音したら良いかわからなくても、スマホで確認できちゃいます!これをやるだけで成功率は格段に上がります!】

関連記事

【楽器演奏やボーカルの音を外に漏らしたくない!必要な防音性能を確実に調べる方法とは】

【スマホの騒音計アプリで防音対策!】

防音アドバイザー 並木勇一チャンネル

防音アドバイザー 並木勇一チャンネル