防音効果を最大限まで高める方法とは?

皆さん、こんにちは。

防音アドバイザーBudscene並木です。

防音DIYで音の悩みを解決しようと奮闘している方たちの大部分が、やり方を間違えて費用・時間・労力を無駄にしてしまっています。

そこで今回は、図を使って効率よく防音する方法を皆さんに伝授いたします。

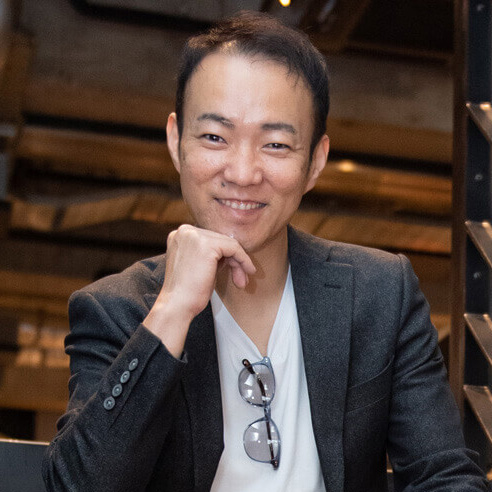

下記の簡易的な間取りで、効率よく防音する方法を説明していきます。

目次

効率よく防音する方法

皆さんは防音をしようと思った時に、壁に石膏ボードや遮音シートを直貼りしてしまっていませんか?

しかし、その方法ではどんなにやっても音を防げません。

音の正体は振動であり、壁や防音材などの固体どうしをくっつけても、音はそのまま伝わっていってしまうからです。

そこで、固体どうしの間に空気層を挟むことをおすすめします。

1.5 cmほどでもよいので空気層を設けると、防音性能は固体どうしを貼り合わせたときよりも劇的にアップします。

何故、音の伝わりやすさが違うのか

何故、空気層を挟むことで防音性能が高まるのか。

答えは、気体と固体の密度の差にあります。

固体のように密度が高いと、ギュッと密集している分揺らすエネルギーがドミノ倒しのように隣へと移りやすいのですが、気体のように密度が低くスカスカだと、自由度が高い分揺れを逃がしやすいのです。

そのため、固体に直接固体を貼っても、ダイレクトに音(=振動)が向こう側に伝わってしまいます。

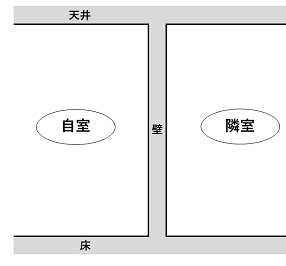

そこで推奨するBestな防音方法が複構造です。

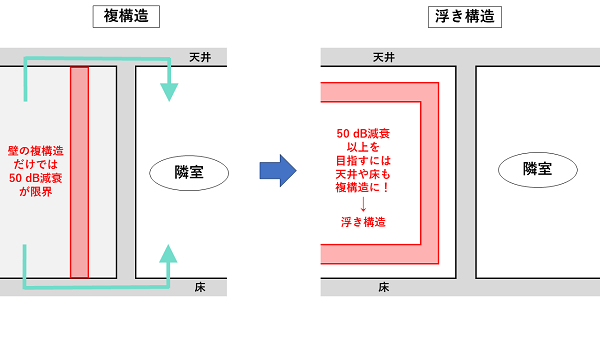

複構造とは、下図の左ように空気層を挟んで新たな壁をもう1枚造ることを指しています。

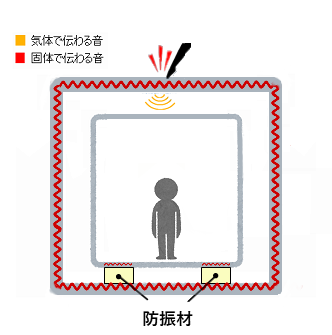

複構造を一面のみでなく、四方の壁・床・天井の全面に施すと浮き構造になります。

厳密には床の一部分が防振材と触れていますが、他の部分は元の構造に一切触れずに音(=振動)を防ぎます。

複構造や浮き構造は、固体よりも振動を伝えにくい空気を挟むことで遮音性を高くすることが狙いです。

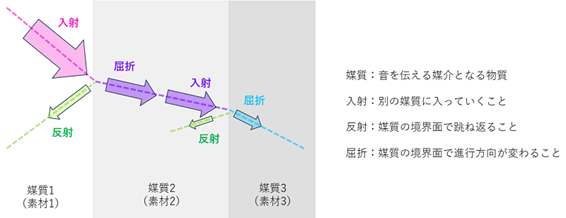

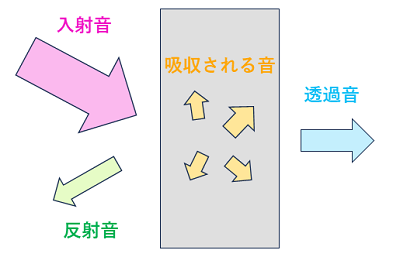

また、複構造により異素材を通らせることで、音が物体にぶつかった時に生じる現象(反射・屈折・回折・透過・吸収など)のうち、反射と屈折が繰り返されます。

音は物質を伝わる際に一部が吸収され残りが透過しますが、反射と屈折を繰り返すことで透過音が少なくなるため、異素材を通らせることも遮音には効果的です。

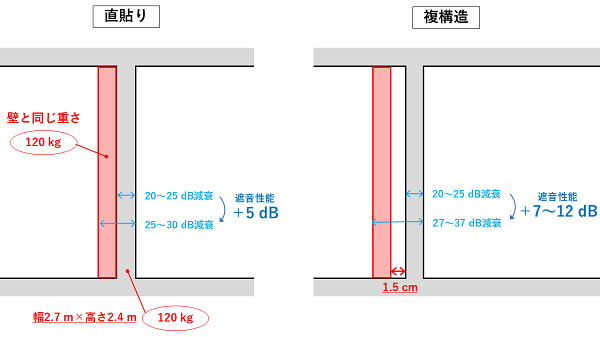

複構造と直貼りの遮音性能の差

複構造と直貼りの遮音性能の差はどのくらいあるのかを、具体的な数値で解説していきましょう。

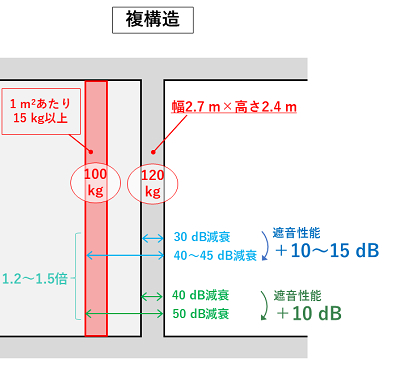

一般的な部屋6帖の壁の面積は幅2.7 m×高さ2.4 mの規格です。

「薄いな」と感じる遮音性能20~25 dBほどでも、この面積だと重さは120 kgくらいになります。

<壁の条件>

- 面積:幅2.7 m×高さ2.4 m

- 重さ:120 kg

- 遮音性能:20~25 dB

を考えていきます。

ここに、壁と同じ重さ120 kgの材料を直貼りしたら遮音性能はどのぐらいになると思いますか?

答えは25~30 dBほど。

何と!たったの5 dBしか向上していないんです。

しかし、複構造だったらどうでしょう。

直貼りと同じ条件でも、隙間をほんの1.5 cm空けるだけで、遮音性能は35~40 dBほどになり、15 dBもUPします。

実際に、同じ素材を使って直貼りと複構造で施工した物件があります。

賃貸物件のオーナーさんからの依頼で、「入居者が『隣室がうるさい』という理由で次々と退去してしまう」「元々の施行会社に遮音性能の改善を求めたがよくならない」ということで監修に行ったんです。

直貼りと複構造の違いがリアルに検証されているので、是非こちらもご覧ください。

【「防音性能を上げてほしい!」賃貸物件オーナーさんからの依頼を解決! -並木の突撃調査File2-】

複構造の壁の重さの目安

複構造で設置する新たな壁の重さは1 m2あたり15 kg以上が目安となります。

そうすると2.7 m×2.4 mの面積の壁に対して、大体100 kgくらいになるためです。

先ほどの壁(面積:幅2.7 m×高さ2.4 m、重量:120 kg)に1 m2あたり15 kgほどの複構造を設けると、

- 元の壁30 dB → 複構造追加で40~45 dB

- 元の壁40 dB → 複構造追加で50 dBほど

となります。

複構造なら元々の壁の遮音性能を1.2~1.5倍ぐらいにまですることが可能です。

防音材の重さの決め方

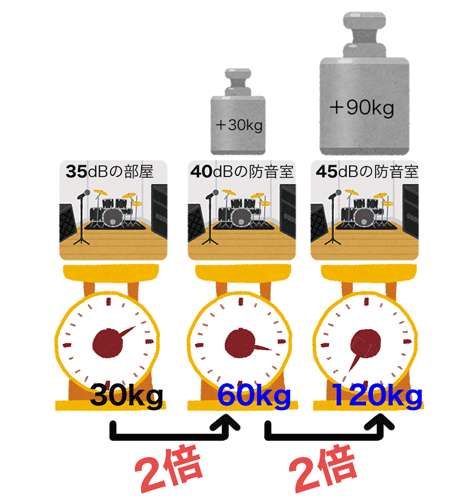

音は振動であるので、重いものほど揺らしにくく跳ね返されやすくなります。

そのため、高い遮音性能を求めるには防音材を重くする必要があります。

必要な重さの目安は質量則から求めます。

質量則とは、遮音性能と防音材の面密度(1 m2あたりにかかる重さ)、周波数(音の高低)の関係を表す法則で、計算式は次の通りです。

________________________________________

透過損失値TL[dB]=20・log(f・m)-42.5

f:周波数[Hz]

m:面密度[kg/m2]

________________________________________

この式は、遮音するには低音ほど重さが必要であり、高音ほど重さは必要ないことを表しています。

式によると、例えば500 Hzの音を35 dB減衰させたい場合は1 m2に15 kgかければいいとわかります。

また、ある周波数の音の防音性能を5 dB上げたい場合は、材料を約2倍(1.78倍)にする必要があるということも計算できます。

音の回り込みも考慮!

ここで注意していただきたいことがあります。

それは音の回折(音が障害物を避けて回り込むこと)です。

壁だけをいくら対策しても、音は天井や床・別方向の壁から隣室に伝わります。

また、ドアや窓の少しの隙間からも音は漏れていきます。

そういったことも考慮すると、壁1面だけの複構造では遮音性能50 dB減衰がやっとです。

これ以上の遮音性能を目指すなら、天井や床も含めた全面を複構造にした浮き構造にする必要があります。

私たちが創る防音室は全てこの浮き構造です。

浮き構造にすることでお客さまに必要な遮音性能を確実に実現し、音によるお悩みを解決しています。

まとめ

防音を効率的にするコツは、防音材を直貼りではなく複構造にすることです。

なぜ直貼りがNGで複構造がよいのかというと、

- 固体よりも気体の方が密度が低いため、空気層を設けた方が音が減衰しやすい

- 音は密度の異なった材質を通過する際に反射・屈折を起こすので、異素材を通過させる回数が多い方が透過音が少なくなる

という理由からです。

複構造の壁では1 m2あたり15 kg以上の重さを目安としてください。

空気層は1.5 cmほどでも十分です。

防音では防音材の密度(重さ)が重要なカギになります。

密度が高く重い物質は

- 声や演奏音のような空気を伝わってきた音に対しては、遮音性能が高い(入射時に音エネルギーが跳ね返されやすい=音が反射しやすい)

- 足音のような直接の衝突音に対しては、衝撃が減衰しにくい(速く遠くまで音エネルギーを伝える=音が透過しやすい)

ということを覚えておきましょう。

このように、私たちBudsceneは様々な防音情報を発信しています。

是非DIYの参考にして、快適な空間を創っていただければと思います。

音について心配ごと・トラブル・疑問などありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

防音アドバイザーBudscene並木でした。

質問コーナー

Q. 2.7m×2.4 mの壁に対して複構造の材料費用はどのくらいかかりますか?

A. 石膏ボード2枚+遮音シート1枚で材料費15,000円ぐらいでした。(2021年時点)

今は物価が高くなっているので、20,000円くらいでしょうか。(2025年時点)

Q. 遮音シートや吸音材は遮音効果があるのですか?

A. 全く効果がないわけではないですが、どちらもほんの僅かです。

1巻き20 kgくらいである遮音シートを2.7 m×2.4 mの壁に100 kg以上貼ろうとしたら、何枚重ねるの?!というぐらい必要になります。

遮音シートと吸音材の遮音性能についてはこちらで検証しているので、是非ご覧ください。

【遮音シートと吸音パネルを足したら防音性能はどうなった?】

Q. 「吸音材を貼ることで防音効果がでた」という声も聞きますが・・・。

A. 吸音材では音量が小さくなるのではなく、響きが短くなります。

それにより静けさを感じているのではないかと推測します。

Q. 2階建てRC造の上階に住んでいます。

趣味でDTMをしており、75 dBほどの音量がでるので防音対策を考えていますが、振動音は階下に伝わるでしょうか?

A. 低音域の音は弱まりにくく、壁・床・天井を伝って届く可能性が高いでしょう。

まずは、どのような音域の音がでているのかを確認してみてください。

低音域の音はスピーカー付近よりも部屋のコーナーの方が音圧が大きくなります。

31.5 Hz、63Hz、125 Hz辺りの音圧が60 dBを越えているようであれば、部屋自体の防音性を高めていくことを考えなくてはいけません。

60 dBというのは、一般的なRC造マンションの遮音性能が500Hz付近で40~50 dBほど、低音域で30 dB以下であるので、そこから割り出した数値としました。

下記の動画にヒントがあるかもしれません。

【バドシーン 防音室 施工実績/施工動画】

Q. 自宅2階の寝室の下がユニットバスになっており、シャワーの音や太鼓状の音が聞こえます。寝室のフローリングの上に床用の96 kのグラスウール、12 mm厚の石膏ボード、タイルカーペットの順で敷くことを考えていますが、効果はあるでしょうか?グラスウールの下に5~10 mの防振ゴムシートなどを使用した方がよいでしょうか?

A. その方法ですと、ふわふわして家具が沈んでしまいます。

下階からの遮音性能をかせぐために質量が必要なこともあり、石膏ボードもしくは合板を3枚以上にすることをおすすめします。それでも少しは沈んでしまうかもしれません。

防振効果はグラスウールだけでよく、防振ゴムなどは不要です。

敷くなら制振効果を期待してゴムシート5 mm以上がよいでしょう。

Q. 自宅から生じている低い周波数帯の騒音が気になり、騒音計を買おうと思っています。

おすすめの測定器を教えていただけないでしょうか?

Amazonで探しているのですが、価格の相場感がないうえに仕様もよくわかりません。

A. 周波数毎に測定できる機器になると精密騒音計になります。

https://svmeas.rion.co.jp/products/NL-43.html

こちらにオクターブバンドのSDカードを読み込めば測定は可能になると考えます。

弊社で使っている騒音計もこちらのシリーズのものです。

関連動画

【自作防音の効果を最大限まで高める方法は新たな○○です!防音DIYに取り組む方は必見です!】

関連記事

【「防音性能を上げてほしい!」賃貸物件オーナーさんからの依頼を解決! -並木の突撃調査File2-】

【【10万円】完全解説!防音のプロがDIYで防音室を創る】

【完全解説!防音のプロがDIYで壁を防音強化】

防音アドバイザー 並木勇一チャンネル

防音アドバイザー 並木勇一チャンネル